2023年4月17日

私がTOEIC700点台から通訳になるまでにやった勉強法10選

エバンス愛

エバンス愛

※当ブログ記事には、広告が含まれます。

私は、英語の本格的なやり直しをはじめた25歳のときにTOEICが780点で、27歳で980点になり、31歳のときに通訳者として採用されたのですが、今日は、私が通訳になるまでにやった勉強法をまとめます。

私は、この25歳〜31歳の6年の間に5回も引っ越し、3回転職し、結婚(これは幸い1回だけw)し、人生の転換期を過ごしていました。

物件探しと荷造り・荷解き、転職活動、国際結婚の手続き(これがものすごーく面倒)、披露宴の準備、と、なんだか常にバタバタしていた感じです。英語に毎日集中して勉強できていたわけではありません。

もっと安定した生活環境でじっくり取り組めれば、時間は短縮できたでしょうけど、そんな6年間で私は以下の勉強法を実践し、通訳として採用されることができました。

なお、私の場合は通訳トレーニングの経験がないまま運良く(いや、運悪くか)採用されたという、どちらかと言うと一般的ではない経緯があります。

なので、「これをやって通訳の職に就けた」ではなく、「通訳になるポテンシャルがあると判断されるレベルになった」という意味で、ご参考にしていただければと思います。

通訳を目指す方や、あるいは通訳でなくてもハイレベルな英語力を身につけたいと思っている方のご参考になれば幸いです!

コンテンツ

1.NHKラジオ英語講座

私は英語のやり直しを始めてから、ほとんどの大人は見向きもしない「基礎英語」(中学生レベル)からやり直しました。基礎英語1~3、英会話入門、ビジネス英語など、全レベルのNHKラジオ英語講座を聞きました。

その際、リスニング用、シャドーイング用、文法復習用など、目的別にそれぞれの講座のレベルに応じて複数の講座を並行して聞いていました。

で、1回聞いたら聞きっぱなしでどんどん新しいエピソードに進むのではなく、同じものを覚えるほど繰り返し聞きました。

1日あたりの放送時間は1番組15分ですが、NHKラジオ講座にかけた一日あたりの時間は、ながら聞きやシャドーイングを含めると2時間以上でした。

つまり、同じ回を何度も聞き、前週や前月のものも繰り返し聞いたということです。

当時は、MDコンポで毎日ラジオ放送を録音してMDプレーヤーで再生していました。でも、今ならネットで無料でダウンロードする方法を探すか、もしくはCDを購入すると思います。

番組音声が無料でダウンロードできるサービスもあります。以下の記事で説明しているので、参考にしてください。

▶【2025年1月最新】NHKラジオ英語講座を無料でダウンロードする方法

リスニング用、シャドーイング用、文法復習用など、目的別にそれぞれの講座のレベルに応じて複数の講座を並行して聞くという私のNHKラジオ活用法は、この記事に書いていますので、どうぞ。

▶私がNHKラジオ英語講座でTOEIC900超え(リスニング満点)した勉強法

2.シャドーイング

録音しておいたNHKラジオ講座、あるいは英会話のCDを通勤の車の中で聞き、毎日1時間はシャドーイングをしました。

シャドーイングのおかげで、リエゾンやイントネーションに強くなり、リスニング力も大幅に上がりました。また、発音も、ボロボロだった学生時代よりはずいぶんマシになりました。

シャドーイングの良いところは、「ながら勉強」ができることです。つまり、特別な勉強時間を取らなくても、日常生活の延長上で英語の発音とリスニングの訓練ができます。

「音読」も、効果が高いと言われています。集中してできる時間があるなら、シャドーイングより音読の方が効果が高いでしょう。でも、音読の問題は、ながら勉強ができないため継続しにくいことです。

私は、たまたまシャドーイングという勉強法を知ったから始めただけで、音読と比較してどうこうとか考えたこともなかったのですが、結果として10年以上シャドーイングを続けられています。

通訳トレーニング法としても非常に有効だったということも後で知り、シャドーイングを選択して本当に良かったなあと思っています。

今日ここで挙げる私が行った学習法の中で、通訳者になるために一番役に立ったのは何?と質問されたら、私の答えはこの「シャドーイング」です!

シャドーイングの基本的なやり方については、この記事をどうぞ。

▶シャドーイングを5年続けて通訳になった私のやり方と継続のコツ

3.ながら聞き

家事の時や移動中などの時間は、「ながら聞き」をしていました。これは、今も続けている習慣です。

たとえば、料理をしながら、食料品の買い出しをしながら、洗濯物をたたみながら、メイクをしながら、歩きながら、など。こういった、「目や手は忙しいけど耳は空いている時間」でできる限り英語を聞きました。

聞き取って理解はできるけど、英語が早すぎてシャドーイングではついていけないような素材は、こういう時間にながら聞きをしました。

仕事から帰るの車の中で、仕事で疲れてシャドーイングする元気がない時、声を出してシャドーイングできる環境にない時、シャドーイングほど集中できない作業をしている時も、可能な限り英語を耳に入れるようにしていました。

こういう「すきま時間」や「ながら時間」は、それぞれの時間は数分とか10分程度です。でも、何年間も積もり積もったらすごいことになります。

ながら聞きができる時間を活用して、英語学習時間を増やす方法はこの記事をどうぞ。

▶英語の勉強する時間がない人集合!誰でも毎日1時間確保できる方法

なお、ながら聞きを継続するには勉強を快適にするツールが重要なんですが、私がながら聞きに使っている道具については、こちらに書いてあります!

▶英語の勉強をこれから始める大人が最初にゲットすべき必須ツール3選

4.文法を中1レベルから総復習

私は、TOEIC700点台で文法を中1レベルから全てやり直しました。「普通に文法問題が解ける」を超えて、「文法を気にせずオートマチックに運用できる」という状態になるまで、徹底的に基礎をやりこみました。

今思えば、この作業が強固な土台を作るのに本当に役立ってくれました。

普通に考えると、大学受験も突破しているわけだし、TOEIC700点台だし、今さら中1レベルからやり直す必要なんかないだろうと思いがちです。

でも、多くの人は文法をおろそかにするから後々伸び悩みます。私自身も、TOEIC700点台で伸び悩んだのはそれが原因でした。

ジャパンタイムズの元編集局長で『英語は「やさしく、たくさん」』の著者の伊藤サムさんも、「プロを目指す人には、今どんなに力があっても、最初級レベルからきっちりやることをお勧めしています」とおっしゃっています。

私も、その通りだと自分の経験から実感しています。

以下の記事で、翻訳者を目指す人が最初にやるべきこととして文法の総復習をお勧めしているのですが、お勧めの市販の文法問題集なども掲載していますので、合わせて参考にしてください。

▶初心者から翻訳家になれますか?ゼロからデビューまでの最短ルート

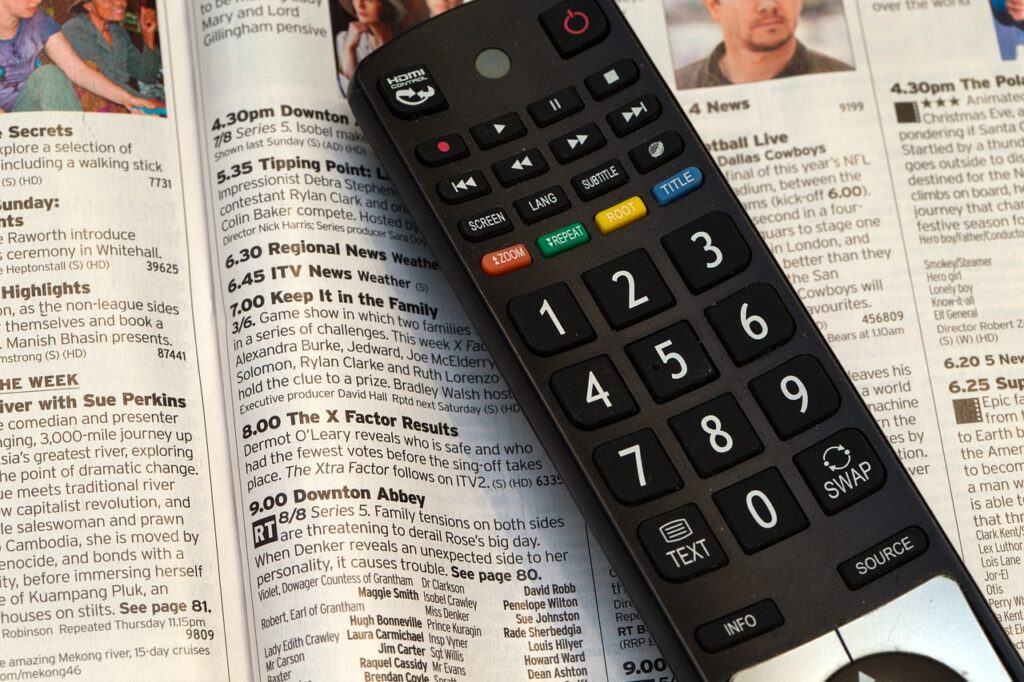

5.NHK英語ニュース

TOEIC900点を超えて、ある程度リスニングの力がついてくると、NHKラジオ講座では物足りなく感じられるようになりました。なので、テレビやラジオでNHKニュースを英語で聞くのが日課になりました。

知っている内容(日本のニュース)の英語版なので、英語が聞き取れない所があっても意味はだいたいわかりました。これで、「理解できる喜び」を実感してさらにモチベーションを上げるのに役立ちました。

TOEIC700点台で、最初にNHKニュースの英語音声を聞いたときは、知っている単語がたまに聞こえるだけで、内容はほぼ意味不明でした。

「こんな英語が、ほんとに全部聞き取れるようになるんかな・・・」と不安と疑念でいっぱいだったのを、今もはっきりと思い出します。

だから、あなたも今は「こんな英語、わかるようになる気がしない」と思っても、ぜひ諦めないで英語の訓練を続けてくださいね。

ちなみに当時の私は、毎日NHKのテレビ英語ニュースを夕食を食べながら副音声で聞き、夜11時からのラジオの英語ニュースをお風呂で聞いていました。

今はスマホアプリでも便利に英語ニュースが聴けるので、日課にしやすいですね。

ちなみに、レベルが合ってないのに英語ニュースを流しっぱなしにしても意味ないです!詳しくは、以下の記事に書いています。

▶英語ニュースとドラマの聞き流しでリスニング力がビクともしなかった件

6.海外のバラエティ番組を日本語字幕なしで観る

夫と一緒に、海外のリアリティ番組をよく見ていました。特に好きだったのは、「American Idol」「X Factor」など、アメリカやイギリスの素人参加型の歌のオーディション番組です。

もう20年近く前なので時効だと思うので言いますが、今は取り締まりが厳しくなってしまったダウンロードサイトから入手して見ていました。

日本では放送されていない番組なので、もちろん字幕はありません。字幕がない中でも楽しくて一生懸命見ていたので、英語を真剣に聞き取る姿勢に自然となっていました。

そうやって、「わかんなかったら字幕見ればいいや」という逃げ場がなかったからこそ、リスニング力が劇的に伸びたと思います。

Netflixなどで海外のバラエティ番組やドラマをたくさん見ることはできますが、私が今やるとしたら、VPN(仮想プライベートネットワーク)を利用してあえて海外でしか配信されていない番組を見ると思います。

VPNは、私は今は毎日活用して英語圏やフランス語圏でしか見られないドラマなどを見まくってます!詳しくは以下の記事からどうぞ。

▶『鬼滅の刃』を英語吹き替えや英語字幕で楽しむ方法(VPNで海外から鬼滅の刃を見る方法)

7.英語のオーディオブック

TOEICでは測定不能な英語力に差し掛かってくると、「英語教材」と言われるもののレベルが合わなくなってきます。

オーディオブックは、TOEICの英語ほどは簡単ではないけれど、海外ドラマなどよりはずっと簡単で聞き取りやすいです。TOEIC英語が簡単に思えてきたら、オーディオブックに取り組むのがおすすめです。

どうせなら「英語のリスニング力を伸ばしながら、読書を通じた知識習得も一緒にできたら」と思った私には、実用書のオーディオブックはぴったりでした。

私は、ビジネス系や自己啓発系、仕事に関係のある経営・マーケティング系の本や、個人的に興味のある家計改善、資産形成、フィットネス系の英語オーディオブックをたくさん聞いてきました。

ちなみに、オーディオブックは自分が興味があるジャンルの本や、好きな小説の原書などを聴けるので、ほんとに楽しいです。^^

「今、私は英語を聞いている(=勉強している)」という安心感もあり、勉強時間を少しでも多く確保しなければ!というプレッシャーを感じる必要がないのが、いいところ。

オーディオブックについては、たくさん記事を書いてます!こちらをどうぞ。

・英語初級者に最適!おすすめ洋書オーディオブック15冊【ラダーシリーズ】

・【Audible×英語学習】愛用歴18年の通訳が本気でお勧めする洋書20選

・【徹底解説】オーディオブックで英語力は本当に伸びる?効果的な勉強法と注意点

・Audible聴き放題で始める洋書リスニング!おすすめオーディオブック10選

8.English Journalで生の英語のリスニング訓練

私は、25歳でTOEICリスニングセクション405点(合計スコアは780点)から、NHKラジオ講座などのおかげで、2年でリスニングセクションは満点(合計スコアは980点)になりました。

でも、生の英語のリスニングが苦手で、外国人同士の会話、映画やドラマの英語が全く聞き取れませんでした。

私は、きっと40代以上の英語学習者なら誰でも知ってる「1000時間ヒアリングマラソン」に付属していたEnglish Journalで生の英語を聞き取るための勉強法をはじめて学び、ネイティブ同士の会話が聞き取れるようになりました。

English Journalには、ハリウッドスターのインタビュー音声やニュース音声などがたくさん収録されていて、全てスクリプトがついていました。

アルクのヒアリングマラソンはすでに販売終了になっていて、English JournalはEnglish Journal Bookにリニューアルになっているようです。

9.翻訳(コンテスト応募含む)

私は、通訳として採用される前に翻訳の仕事をいくつか経験し、またコンテストなどにも応募していましたが、その経験が通訳の仕事をする時にとても役に立ちました。

書くか話すかという違いはありますが、同じ意味の他の言語に言いかえるというプロセスは翻訳も通訳も同じです。

言葉の表面的な直訳ではなく、いかに正しく分かりやすく意図を伝えられるかという点で、翻訳の訓練をやっていなかったら、通訳としての成長も今よりずっと遅かっただろうと思います。

また、通訳者として採用されましたが、仕事内容には翻訳も含まれていたので、翻訳のある程度のスキルと経験があったことは採用にプラスに働きました。

私が当時取り組んだ翻訳コンテストは、この記事に書いてある「The Japan News」のものでした。

▶The Japan News翻訳コンテスト(週150円)で翻訳を独学

他の翻訳コンテストの情報は、こちらに書いています!

▶翻訳コンテスト情報まとめ!気軽な英語の力試しに【2023年5月最新版】

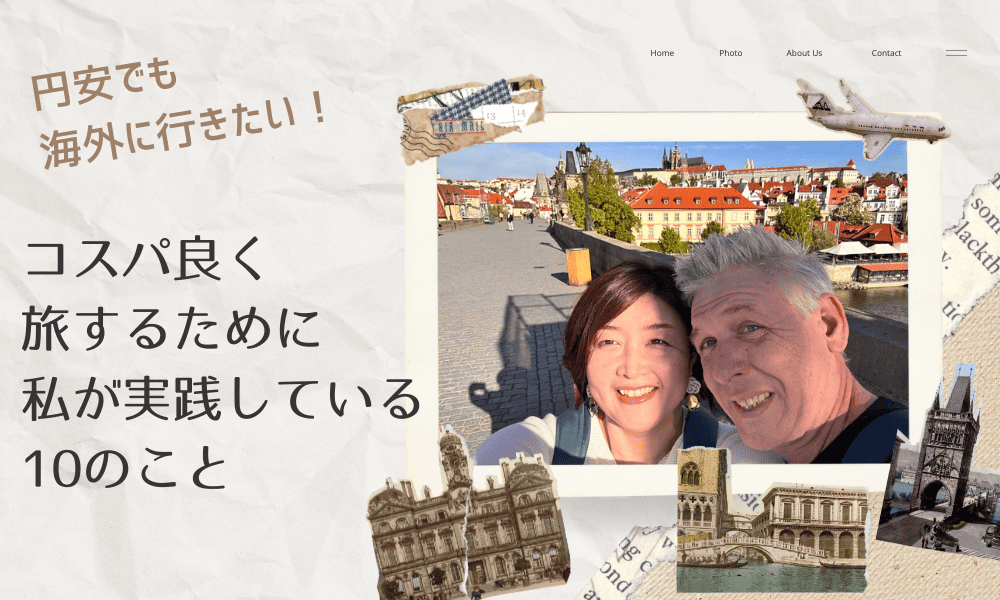

10.外国人との日常的な接触

「外国人と実際に英語でコミュニケーションを取る機会なんて、ほぼない」というのが、多くの人の現状かもしれません。

私の場合は、夫がアメリカ人なので、英会話に役立っているだろうと多くの人は思うでしょう。でも、相手が身内となると緊張感が全くないので、残念ながらそれほど役立っていません(苦笑)。

私はボランティア活動やサークル活動などで、いろんな国のいろんな外国人と会話をしながら英語で人間関係を作ってきました。その経験が通訳の仕事でも生きたと思います。

どんなにCDや本で勉強を積んだとしても、やっぱり実際に外国人がそこにいるかどうかというのは、大きな違いがあります。

それまでの私は、教材のCDなら冷静に聞けても、生身の外国人が相手だと完全に舞い上がってしまっていました。冷や汗が出て、落ち着いて相手の英語を聞けないし、自分が何か言おうと思っても、別に楽しいわけでもないのにヘラヘラしてしまうばかりでした。

それが、外国人との英会話に慣れて普通に会話できる精神状態になったというのは、通訳として当然必要だったと思います。

日常的に英語を話す環境というのは、工夫次第で簡単に作れます。語学交換アプリで、語学パートナーを見つけることもできます。

語学交換アプリ、ボランティアやサークル活動で英語を話す相手を探すのが難しければ、オンライン英会話を活用するのをお勧めします。

オンライン英会話を効果的に使う方法については、以下のページを参考にしてください!

▶英会話レッスンでビジネス英語力を磨くには?授業内容アイデア3選

私がTOEIC700点台から6年で通訳者になるまでにやった10のことまとめ

いかがだったでしょうか?私がTOEIC700点台から通訳になるまでにやった10のことは、以下のことでした。

1.NHKラジオ英語講座

2.シャドーイング

3.ながら聞き

4.文法を中1レベルから総復習

5.NHK英語ニュース

6.海外バラエティ番組を字幕なしで観る

7.英語のオーディオブック

8.ヒアリングマラソンで生の英語のリスニング訓練

9.翻訳(コンテスト応募含む)

10.外国人との日常的な接触

「これが通訳になるための正しい勉強法です」と言っているのではなくて、他にも方法はいろいろあると思います。でも、私にとってはこれらをやったから今があるなと思っています。

ご参考になれば幸いです!

なお、「通訳になる前にこれをやっておけば良かった」と後悔していることもいろいろあります。詳しくは以下のページで。

▶「通訳になる前にやっとけばよかった!」と後悔している5つのこと

私が通訳になるためにやらなかった/必要なかった勉強法10選も書きましたので、そちらも良かったらどうぞ。

▶私が通訳になるためにやらなかった/必要なかった勉強法10選