2023年11月12日

英語の達人が1分間に読めるワード数(WPM)は?【日本人最速】

エバンス愛

エバンス愛

※当ブログ記事には、広告が含まれます。

英語の達人、松本道弘先生。

在日米国大使館の同時通訳者(1000人の候補者から選ばれる)、NHKテレビ上級英語講師などのご経験をお持ちで、著書は200冊近くおありです。2022年3月に、83歳でお亡くなりになりました。

松本先生はなんと、あの英雑誌TIMEをcover to cover(1冊まるごと)東京-新大阪間の新幹線(3時間)で読み切っていたという速読の達人なのです(ネイティブの夫より断然速い!)。

その松本道弘先生は、実際どれほど英語を速く読んでいたのか? ネイティブより速く英語が読める秘密は何なのか?

幸運にも、松本先生の晩年の3年間を一緒に過ごさせていただき、共に映画の英語字幕制作や英語教材作成にも携わった私が、その秘密を解き明かしてみました。

私たち普通の英語学習者にも、とても参考になる内容です。

ぜひ楽しんでお読みいただき、あなたのリーディング学習に活かしていただけたらと思います!

コンテンツ

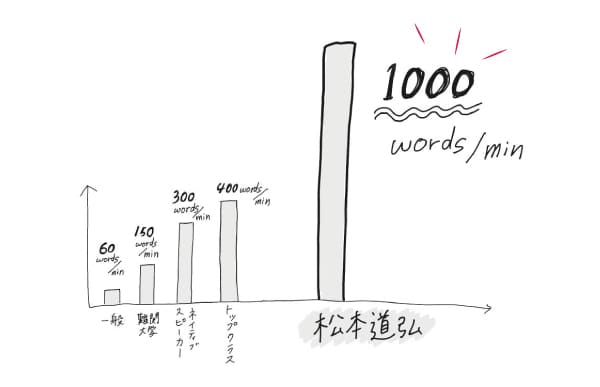

松本道弘先生のWPM(word per minute)は驚異の1000語

松本道弘先生は、TIMEをcover to cover(表紙から裏表紙まで)東京ー新大阪間の新幹線(3時間)で読み切っていたという速読の達人。

(参考)TIMEとは:TIME誌の一番お得な購入方法【岸田首相や安倍元首相も表紙に登場】

TIMEを東京ー新大阪間で読み切っていたというのは、松本先生の伝説として語り継がれている有名な話なので、聞いたことがある方も多いかもしれません。

「TIMEを3時間で全ページ読破する」というのがどれくらいのスピードなのか、計算してみたところ・・・

なんと、1分間に1000ワード。

高校生が1分間に読める英単語数(WPM)は、60ワード程度と言われています。一般の英語学習者であれば80〜100ワード。

難関大学の難しい英語長文がスラスラ読めるには、150ワード程度のスピードが必要です。

そして、ネイティブが英語を読む速さがだいたい300ワード、ネイティブのトップクラスの人で400ワード。

松本先生は、知識人のネイティブの倍以上の速さで英語を読むことができたのです。

あなたが1分間に読めるワード数(WPM)を計測しよう

先ほども言いましたが、目安として

・一般の高校生:60ワード

・一般の英語学習者:100ワード

・難関大学受験生:150ワード

・ネイティブ:300ワード

・ネイティブ知識人:400ワード

程度だと言われています。(もちろん、英文の難易度などでスピードは変わります。)

WPMを測るためのサンプル英文(センター試験レベル)

でも、そもそも自分自身がどれくらいのスピードなのか、わからない方もいますよね。

であれば、タイマーで時間を測りながら、以下の英文を読んでみてください。英文は、共通テスト(旧センター試験)レベルです。

4,080 ÷(あなたが上記の英文を読むのにかかった秒数)が、あなたのWPMです。

(計算式:読んだワード数 ÷ 秒数 x 60)

計算できましたか?

WPMを測るためのサイト

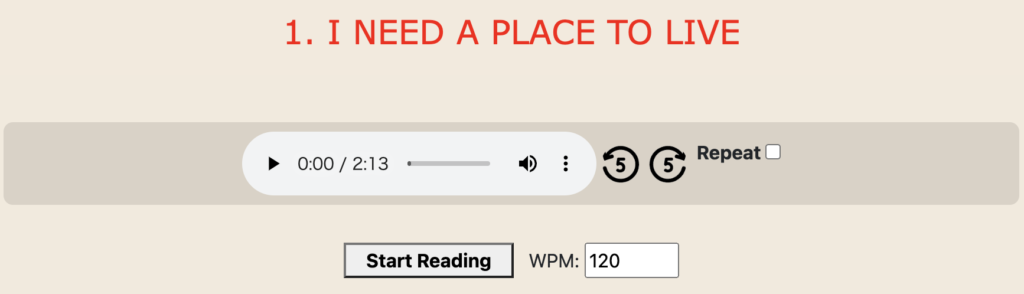

あるいは、以下のようなサイトもあります。

English For New USA Immigrants

上記の「WPM:」の枠に、たとえば、日本人の英語学習者の平均WPMである「100」と入力して、Start Readingをクリックします。

すると、蛍光色のマーカーがそのWPMの速さで移動していきます。自分が読むスピードがどれくらいなのかを知る目安になります。

次に「400」と入力して、ネイティブの知識人の読解スピードを体験してみましょう。

あるいは、日本人最速と言ってもいいかもしれない松本道弘先生の見ていた世界を体感するのに、「1000」と入力してみてください。

1000となると、もう文字を目で追うだけでも精一杯ですよね。(,,゚Д゚)

では、どうして松本道弘先生が英語はそんなにスラスラ速く読めたのでしょうか。

ここからは、速読の達人の松本先生の思考プロセスを、「凡人」の視点からできるだけシンプルにお伝えします!今日から誰でも実践できるコツをご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

英雑誌を速く読む最大の鍵は「見出し」と「写真」

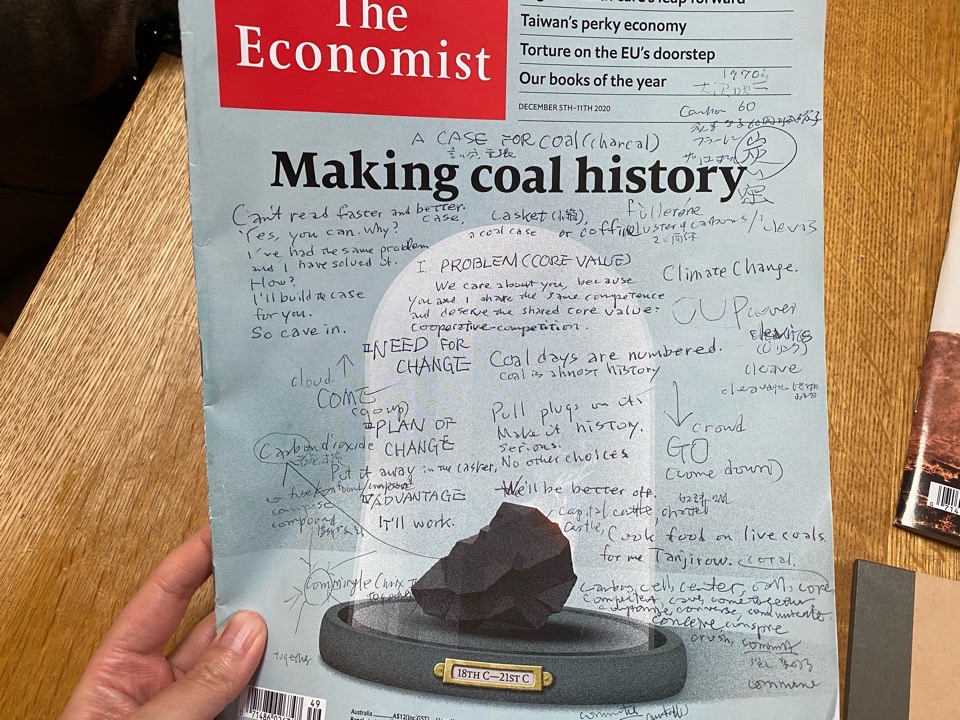

↑松本先生が実際に手書きされたThe Economistの表紙。記事から考えたことを、先生はこうしていつもメモされていました。これは、”coal”の”C”から広がったインスピレーションのメモのようです。

松本先生がおっしゃるには、英雑誌を速く読む最大の鍵を握っているのが

・見出し

・写真(あるいはイラスト)

です。

でも、日本人の多くが英文を読み始めるとき、見出しや写真はスルーして、いきなり本文を読み始めませんか?

少なくとも、私は、そうでした。「見出しやイラストを見る時間がもったいない!」と、謎に考えていました・・・

で、本文に勢いよく突っ込んだはいいものの、知らない単語も多いし、全然意味が頭に入って来ず、

Ω\ζ°)チーン

そして、気づいたら字面を目で追うだけ・・・という状態になっていました。

日本人は、どうして見出しをスルーしてしまうのでしょう?

松本先生いわく、「大学受験の弊害だ」とのことでした。多くの大学受験問題の英語長文は、見出しがないからです。

確かに、学校の英語の授業でも、見出しについて習った覚えは私はないです。とにかくいきなり本文を最初から読み始めました。

さらに悪いことに、ゆっくりゆっくり「返り読み」しながら読んで、結局全然読めないで終わる・・・と(´;ω;`)

返り読みを矯正する方法は、英語を読むのが遅い人がやってる「返り読み」キッパリ治す5つの勉強法に詳しく書いています。あわせて読んでみてください。

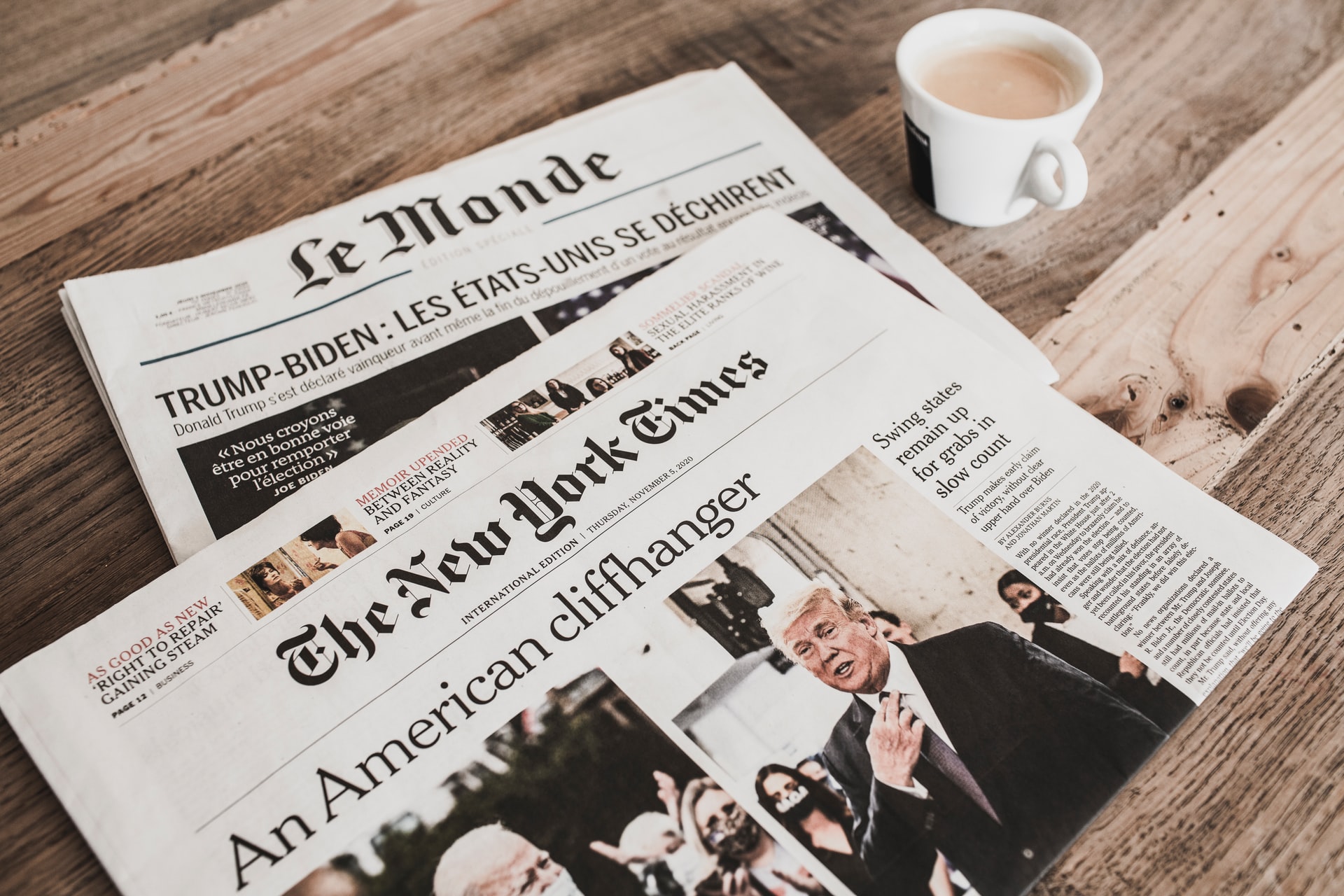

“The Economist”の実際の記事で速読を実演

ここからは、実際にエコノミストの記事を例に挙げながら、

・見出し

・写真(イラスト)

から、松本先生が実際にどう記事を読んでいたのか、達人の思考プロセスをご説明します。

たとえば、この記事。(出典:The Economist JANUARY 2ND-8TH 2021)

大見出し:Tough act to follow

小見出し:Germany after Merkel

With Angela Merkel preparing to step down, German politics are growing wobbly

イラスト:メルケル首相の後ろに7人の顔

先生は本文に入る前に、まずは「見出し・イラスト」にじっくり注目します。

“Tough act to follow”は、直訳すると「後ろをついていくのが難しい」ですが、これは決まり文句で、「(後を引き継ぐのが難しいほどの)素晴らしい偉業」「真似できない芸当」を意味します。

ふんふんなるほど、誰のどういう偉業?と、小見出しを見てみると、

・Germany after Merkel(メルケル首相が去った後のドイツ)

・Merkel preparing to step down(メルケル首相が退任の準備をしている)

というキーワードから、メルケル首相の次の首相の話だなということがわかります。

イラストも、メルケル首相の後ろにいろんな人の写真があるので、ドイツの政治を全く知らなくても「どうやら、この人たちが後任候補なんだな」と想像がつきます。

つまり、

「メルケル首相は評価が高かったから、次の首相になる人は大変だという話だな」

と内容を予測してから、中身を読み始めるのです。

すると、だいたいそういう内容のことが書いてあるので、少々わからない単語があっても全体が理解できるのです。

むしろ、松本先生のお言葉を借りれば、

「見出しと絵で、もう本文読まなくても何が書いてあるか分かるんだよ」

なのです。(もちろん、先生はそれでもちゃんと本文は読んでいらっしゃいますよ!)

ちなみに、松本先生は、全文を一語一句は読んでいません。

先生によると、記事の中で気になる単語、自然に浮き出てくる単語、「こっちだよ」と話しかけてくる単語があるそうです。

松本先生は、見出しとイラストで予測した内容をもとに、浮き出てきた単語やフレーズたちをつなげて、全体の意味を理解しています。

松本先生のような領域に到達するには、かなりの訓練が必要です。でも、「見出しと写真(イラスト)に注意する」ということは、今日から誰でもできます。

ぜひ、実践してみてくださいね!

知っておくと役立つ!英雑誌の見出しの2パターン

じゃあ、見出しでどのように記事の内容を予測するのか?

松本先生に聞いた、見出しの読み方をここでは解説します!

英雑誌や英字新聞の見出しは、「ひねり」がきいたものが多いです。

「ひねり」がきいていると、そのまま直訳すると意味不明な場合がほとんどです。最初は戸惑うかもしれませんが、パターンがわかれば簡単です。

記事の見出しの「ひねり」は、大きく分けて以下の2パターンあります。

見出しのパターン1.ダジャレ、韻を踏んでる系

韻を踏んだりダジャレになっている見出しは、英雑誌では本当に多いです。

単語の意味よりも響きに重点が置かれているので、意味を厳密に理解しようとする必要はありません。

「ダジャレである(韻を踏んでいる)こと」を見抜けば、深く考える必要はないとわかります。

大見出し:Hamper scamper(訳:カゴを持って走り回る)

小見出し:Jobless Cambodians are catching rats to feed Vietnamese city dwellers(定職のないカンボジア人が、食用としてネズミをベトナムに売っている話)

hamperとscamperが韻を踏んでいます。畑におじさんがカゴを持って座っている写真から、”scamper”の意味がわからなくても、何かを捕まえようとしているイメージはわきますね。

他には、

■Suga slumps(訳:菅がスランプ)

菅首相の支持率が下がっているという記事の見出しです。頭韻(単語の頭が同じ音)を踏んでいます。これは簡単ですね。

■Infrastruggles(訳:インフラ整備は難しい)

infrastructureとstruggleをかけた造語です。見出しには、こういう造語もよく登場します。

■Label your libation with loving lustre(訳:御神酒に愛ある輝きラベルを)

チリワインが、表示の工夫のおかげでよく売れているという記事でした。

見出しは”L”の音を連続させていて(頭韻)、意味は二の次です。

■No source for soy(訳:醤油がない)

カナダで大人気の醤油がなかなか手に入らないという記事でした。

醤油は英語で”soy sauce”と言いますが、source(入手元)とsauce(ソース)をかけたダジャレです。

こんな感じで、韻を踏んだりダジャレが入った見出しがとにかくめちゃくちゃ多いです!

見出しのパターン2.慣用句、熟語系

2つ目のパターンは、熟語や慣用句が使われる場合です。

上でご説明した、Tough act to follow(訳:偉業、真似できないほど素晴らしいこと)もそうです。

熟語・慣用句の意味を知っている必要があるので、普段から英語をたくさんインプットして熟語や慣用句を知っておくことが重要ですね。

大見出し:Caught with their pants down(訳:まずいところを見られる)

小見出し:Russia menaces Alexei Navalny after he exposed its agents’ ineptitude(ナワリヌイ氏の毒殺未遂に関わった工作員のヘマについての話)

ロシアでは、Youtubeなどでプーチン体制を批判してきた野党政治活動家のナワリヌイ氏の暗殺未遂事件が世間を騒がせています。

ナワリヌイ氏は、「暗殺の首謀者はプーチン大統領だ」と主張しています。

この記事を理解するのに重要なキーワードは、何と言っても「パンツ」です(笑)。

“caught with their pants down”は直訳すると「パンツ(ズボン)を下ろしている状態を見られる」ですが、「まずいところを見られる」「知られたくないことがバレる」といった意味です。

ここでは、「プーチン大統領がナワリヌイ氏の暗殺を企てたという証拠が出て、まずいことになった」といった意味が含まれています。

また、工作員が毒を仕込んだのが(なぜか)下着の中だったそう。実際、写真のような青いパンツが、ナワリヌイ氏の支持者による抗議デモのシンボルになっているようです。

こんな感じで、caught with one’s pants downという慣用句を知っておくと、意味がわかってくるという見出しの例です。

まあ、慣用句を知らなくても、なんか「都合が悪い」とか「恥ずかしい」とか、そういう意味の予測はつきますよね。

他には、

■When the music stopped(訳:楽しい宴が終わるとき)

意気揚々とEUに参加したイギリスが離脱に至った話です。

■Looking the other way(訳:見て見ぬ振りをする)

アメリカの大手スーパー「Walmart」で、麻酔薬が買える状況がまかり通っていたという話です。

見出しって、このようにひねりが効いてるのが多いので、パッと見て意味がよくわからない場合もあります。でも、そこを読み飛ばさず、じっくり見てみましょう。

そして、見出しさえしっかり理解できたら、あとは本文は少々読み飛ばしても意味がわかる、というわけです。

上記のように、慣用句や熟語がよく使われているので、そういう英語表現をたくさん身につけるのも大事ですよ。

英文記事を速く読めるようになる方法・まとめ

以上、ネイティブより速く英語が読める英語の達人・松本道弘先生に聞いた、The Economistの読み方についてご紹介しました!

重要なのは、「写真(イラスト)」と「見出し」から記事の内容にあたりをつけるということでした。

これは今日から実践できることなので、ぜひやってみてください!

「今年こそ、英語がスラスラ読めるようになりたい!」と考えてる方は、リーディングの訓練を頑張ってみるのもいいんじゃないでしょうか?

私も、今年こそは!とリーディング頑張ってます。毎日、ちょっとでもEconomistを読むことを目標にしてます。松本先生にちょっとでも近づくために。

エコノミスト誌について詳しくは、イギリス英字新聞『The Economist』で英語力が劇的に伸びる5つの理由に書いていますので、合わせてどうぞ。

また、Economistを定期購読するのはまだちょっとな〜という場合は、英語学習者の憧れのTIMEのデジタル版がお得なので、お勧めです。楽天マガジンで、月572円でTIMEを含む英雑誌に加え、2,000誌の雑誌がなんと読み放題になります。

初回は31日間無料お試しができるので、ぜひ試してみてください。私は中途半端な楽天期間限定ポイントの消費目的も兼ねて、1年以上購読しています。

\\ 31日間無料お試しで英雑誌TIMEに挑戦! //

楽天マガジンや、その他の英字新聞について詳しく知りたい場合は、英語学習に役立つ!レベル別おすすめ英雑誌10選【月500円台で読み放題】をどうぞ。

「リーディングの勉強の方法がわからない」という方は、松本先生のリーディング教材もありますよ。私や夫マイクも執筆に加わり、講師も務めています!ご興味があれば、ぜひ。