2023年11月4日

翻訳者の私が英語リーディングのコツを掴んだ時にやったこと3つ

エバンス愛

エバンス愛

※当ブログ記事には、広告が含まれます。

英語を読んでるつもりが、文字をなぞるだけになってしまい、全然頭に入ってこない。

「返り読み」の癖が抜けず、英語を前後に行ったり来たりして時間がかかる。

そう、お悩みではないでしょうか?

実は、これは私自身が過去に英語のリーディングについて悩んでいたことです。

私は、現在は翻訳者をしていますが、実は以前は英文読解が大の苦手でした。

高校のリーディングの授業が苦痛でたまらず、大学では英語をほとんどやらずに卒業しました。そんな私が今では、英語を普通にスラスラ読めるようになり、翻訳の仕事ができるようになりました。

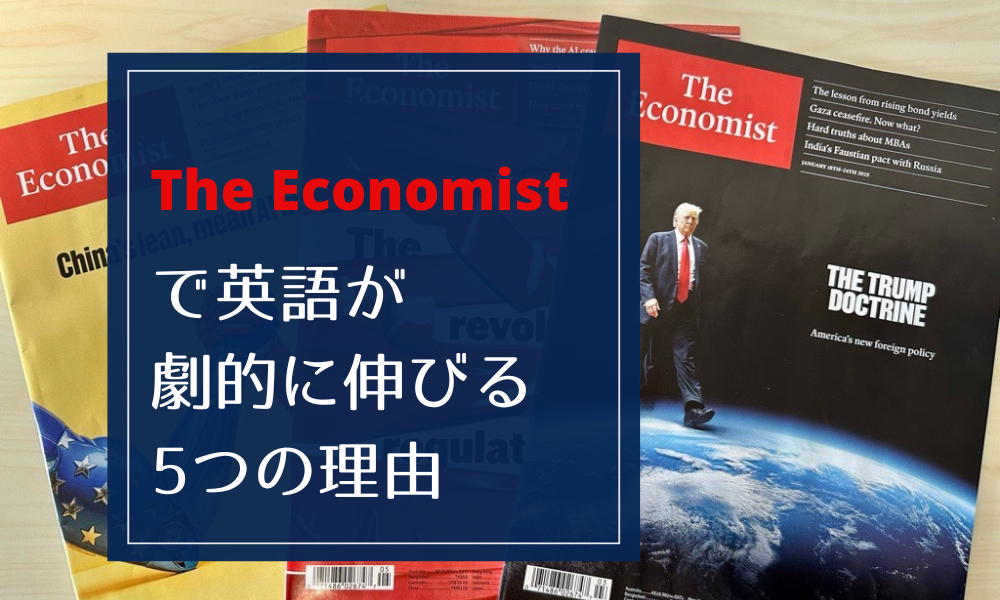

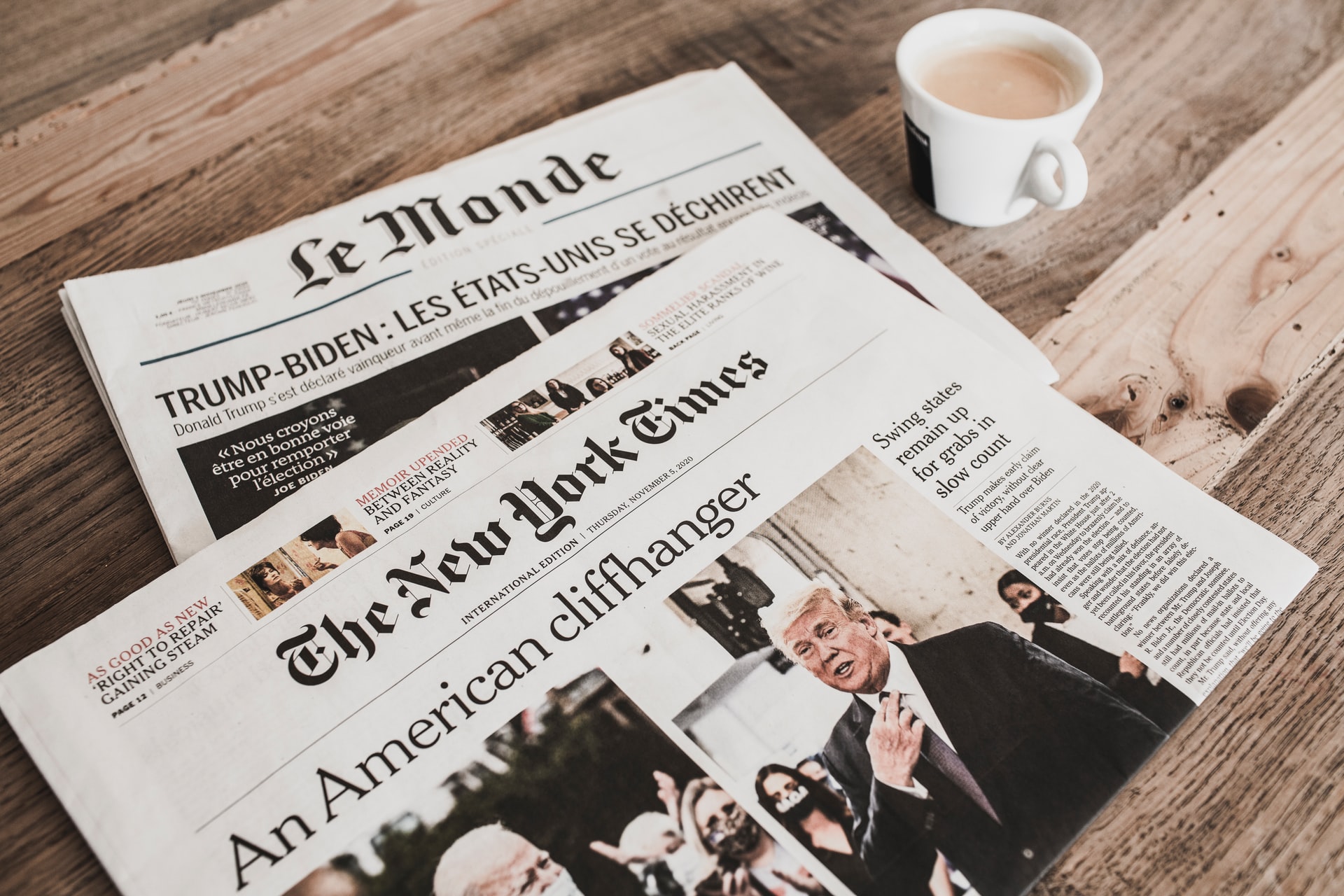

The Economistという、かなり難易度の高い英雑誌も毎日読んでいます。

このページでは、私が英語のリーディングのコツをマスターした時にやった3つの勉強法をお伝えします!

英語を読むのが苦手な人にとって、少しでも参考になれば幸いです。

コンテンツ

翻訳者の私が英語リーディングのコツを掴んだ時にやった3つの勉強法

私は学生時代に、英語がスラスラ読めた経験なんて一度もありません。

先生に一人ずつ指名されて、あらかじめ家で日本語に訳しておいたものを発表するリーディングの授業が、嫌でたまりませんでした。クラスでは、落ちこぼれでした。( •̀ㅁ•́;)

でも、そんな状態からでも、リーディングの苦手を克服し、英語を大量に読むのが仕事である通訳翻訳者になれました。その過程でやった勉強法は、主に以下の3つです。

1.自分にとって簡単な英語を速くたくさん読んだ(多読)

難しい英語をウンウン唸りながら読んでいるだけでは、英語はスラスラ読めるようになりません。英語を速くたくさん読む練習をしないといけないのです。

速く走れるようになりたいなら、「全速力で走る練習」をしないとダメなのと同じです。

スラスラ読み進めるには、自分にとって簡単な素材でなければいけません。

どんなものを読んでいたかというと、私自身は、塾講師をしていた時に、毎日の授業の準備のために英語をたくさん読む必要がありました。

授業に間に合わなかったら困るし、仕事を家に持ち帰りたくないので、その時の自分に出来るトップスピードで読むようにしていました。毎日、大量に、できるだけ早く読んでいたんですね。

当時は、中学生から高校生2年生までを担当していました。TOEIC700点台くらいだった私にとっては、簡単な英語でした。

そんな簡単な英語を毎日たくさん読み続けること1年程度。難しい英字新聞などは読んでいませんが、気がついたら、英語を語順どおりに英語のままで読める癖が自然に身についていました。

素材は、必ずしも高校生向けのリーディング素材でなくても構いません。ただ、学習者向けにレベルが調節してある「ペンギンシリーズ」「ラダーシリーズ」などがお勧めです。

ラダーシリーズには、たとえばこんな本があります。

また、物語を読むのがあまり好きではない人は(私もそうです)、英字新聞のなかでも簡単なAsahi Weeklyなどもお勧めです。

週刊なので分量も多すぎず、また日本語の訳や解説もあるので難易度も高くありません。

Asahi Weekly (1冊340円)

英語を速くたくさん読む素材については、詳しくはこちらのページも参考にしてください。

▶英語多読教材の正しい選び方とおすすめ本【レベルの見極めが超重要】

2.スラッシュリーディングで返り読みの癖から脱却した

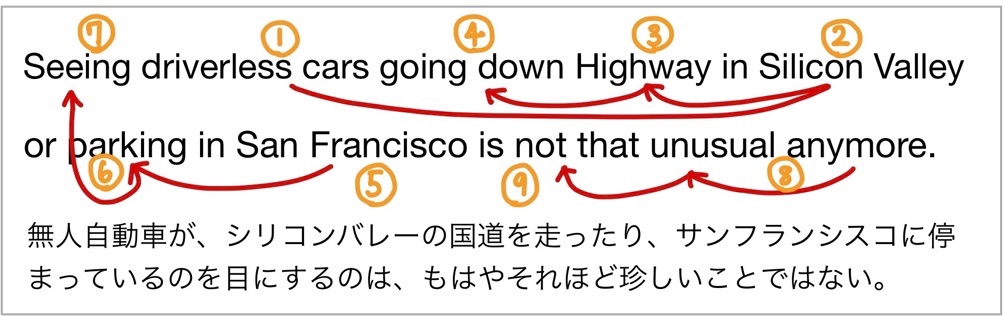

返り読みとは、下の図のように、英語を日本語に訳すことを目的として、前後に行ったり来たりしながら英文を読むことです。

この「返り読み」の癖、ついてしまって抜けないという人も多いのではないでしょうか?私もでした。

でも・・・

この返り読みの癖が抜けない限り、英語の語順のままスラスラ読めることは一生ありません。(´;ω;`)

じゃあ、返り読みをどうやって辞めたらいいのでしょう?

それは、簡単な英語を「語順通りに」「できるだけ速く」読むことです。もちろん、意味が取れないほど速くではなく、ちゃんと内容が理解できて楽しめるギリギリのスピードで。

そうすると、いつもの癖でついつい「返り読み」してしまうのを防ぐことができます。

ゆっくり読んでいると、どうしても文章を分析したくなったり、頭の中できれいに日本語に翻訳したりしたくなります。

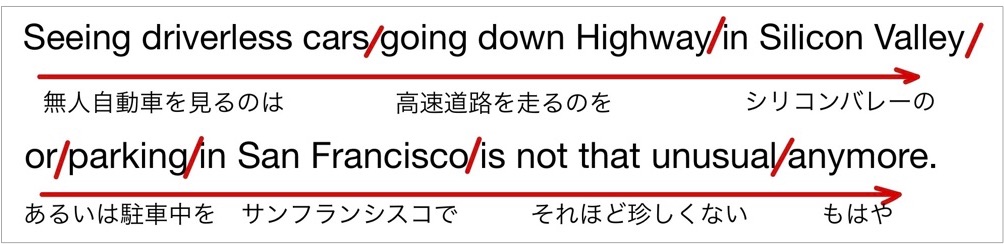

語順通りに読む訓練は、スラッシュリーディングが有効です。スラッシュリーディングは、以下のように読むことです。

とにかく、返り読みなんか必要ないくらい簡単な英語をたくさん読んで、スラッシュリーディングで語順どおりに英語を理解するという作業に慣れるのが一番です。

私が塾の予習をするときは、常にボールペン片手に、英文にスラッシュをガンガン入れながら、英語を猛スピードで前からどんどん読んでいっていました。

そうやってスラッシュリーディングに慣れると、やがてスラッシュを入れなくても、当たり前のように英語を前から語順通りに読んで理解できるようになりました。

スラッシュリーディングについては、以下の記事に詳しく書いてあるので参考にしてください。

▶スラッシュリーディングのやり方とおすすめ教材【英語がどんどん読める】

3.知らない単語をまずは推測しながら読んだ

以前の私は、英語を読んでいて、知らない単語が一つでもあったら気になって仕方がなく、すぐに辞書で調べていました。

当時は、知らない単語だらけのものばかり読んでいました。ほとんど読めないくせに、かっこつけて英字新聞を読んでいました。

「読んでいました」というか、ほぼ廃品回収に直行でしたが・・・(汗)

上でお勧めしたような、英語が簡単で日本語の解説もついているAsahi Weeklyのような英字新聞ではなく、The Japan Newsを読んで(読もうとして)いました。

当時のわたしにとってThe Japan Newsは、知らない単語が多すぎて、文脈から推測すらできませんでした。

でも、やさしい英語を速くたくさん読む勉強法をはじめてから、たまに知らない単語が出てくると、意味がだいたい想像できる事に気づいたんです。

知らない単語があっても、自分にとって易しい英文なので、それまでの文脈がきっちりと頭に入っているからです。

私も、今はThe Economistを毎日読んでいますが、知らない単語があったらできる限り推測して読んで、記事を読み終えます。

そして、どうしても気になる単語の意味を調べて、自分の推測が正しかったかどうか「答え合わせ」しています。

自分で苦労して推測した単語の方が、すぐに辞書で調べて簡単に答えを手に入れた時よりずっと頭に残るし、覚えられます!

私がThe Economistなどを使ってどう英語を読んでいるか、どう読むスピードを上げる工夫をしているか、以下のページに詳しく書いています。合わせてどうぞ!

▶英語を読むスピードを劇的に上げる10の秘策【通訳翻訳者が公開】

私が英語がスラスラ読めなかった頃の体験談

リーディングが苦手だった時の私は、難しい英語を一語一句ノートに和訳して構文を分析して、分からない単語は全部調べて隅から隅まで理解するという、いわゆる「精読」ばかりやっていました。

というか、それ方法以外のリーディングの方法があることを知りませんでした。

英語の長文を全部ノートの左半分に書き写して、右半分に日本語訳を書いて、複雑な構文になっている難しい文章を単語をひとつひとつ調べながらゆっくりと訳していく。

こういう勉強法は、あなたもきっと学校でやらされたと思います。

(精読も必要なのですが、ゆっくりじっくり読んで一文ずつ日本語に訳すという勉強法だけでは、英語長文をスラスラ読めるようにはなりません。)

当時の私は、英字新聞のThe Daily Yomiuri(現The Japan News)を購読していましたが、ほとんど読めませんでした。

全然読めないのに毎日毎日新聞が届き、リビングの片隅に積み重ねられていきます。それを見た母親に、「あんたはこの新聞をいつになったら読むんかね」と嫌味を言われていました。

全然読めないのに、半年くらいは購読したかなー。廃品回収に直行の紙の束を、2万円払って買っていたことになります。(苦笑)

この当時、TOEIC700点から800点くらいだったと思います。

英字新聞を読んでも、単語がところどころわかる程度。気づいたら全然内容が頭に入っていなくて、ただ英語の字面だけを目で追っている状態。

そんな時に「多読」をはじめました。

とはいえ、「多読をはじめました」という表現は厳密には間違いで、多読なんて当時は全然知りませんでした。今思い出してみて、「あー、あの時のあれが多読だったのか」という感じ。

私は、塾講師のアルバイトで高校1年生の担当になり、生徒の学校の夏休みの宿題になっていたテキストを授業の準備のために読まなければならなくなりました。

それは、いわゆる「副読本」というもので、これまで生徒が習っているはずの文法や単語で構成してある、長文問題ばかりのテキストでした。

だから、正直言って、「高校生の長文問題の指導か~、嫌だな~。自信ないな~」と、すごく憂鬱でした。

・・・が!

予想よりずっと簡単に読めたのです。

まあ、TOEIC700点後半くらいあれば、難関大学の英語の入試問題も解けるはずですので、高校1年生の夏休みの宿題くらいは楽勝で読めて当たり前なのですが。

でも、日本の英語教育って、常に

「よりレベルの高いものをやれ!」

「できるだけ難しいものをやれ!」

という感じですよね。

なので、自分のレベルに対して簡単な英語を読むという経験をしたのは、それがほぼ初めてでした。

そのテキストは、科学、スポーツ、エンタメ系などの読み物がたくさん入っていて、専門的ではなくおもしろい話題だったので、ついつい楽しくて予習が必要ないところまで読んでしまいました。

そのときの「英語がスラスラ読めるって楽しい!」という感動は、今も忘れません。それで少し自信がつきました。

また、授業の準備のために簡単な英語を毎日のように読んでいたので、読むのもだんだん早くなり、日本語に訳さないで英語のまま理解することができるようになりました。

そして、大学受験生の担当になり、制限時間80分のセンター試験が40分で解けるように。多読らしきことを始めて、2年くらい経った頃でしょうか。

で、今思うことは、これこそが多読という訓練であって、これなしでは私は英語の語順のままで英語を読めるようになることはなかったのではないかと思います。

私はたまたま塾講師をしていたという幸運があって自分のレベルに対して簡単な英語に大量に触れる機会がありました。

あなたは、いかがでしょうか?

自分のレベルでギリギリ読める程度の(分からない単語もあるけど、理解不能ではない)英語ばかりしか触れる機会がないのではないでしょうか?

「どうしても英語を読みながら日本語に訳そうとしてしまう」

「分からない単語があると、話を見失ってしまう」

というお悩みがあるなら、まだ英語を英語のままで読んで理解できるという段階に至っていないのかもしれません。

あなたが英語をスラスラ読めるようになりたいなら、まずは「簡単な英語を速くたくさん読む」という勉強法を取り入れてみることをお勧めします。

簡単な英語を、スラッシュを入れながらどんどん語順のまま読む。知らない単語があっても、すぐに辞書を引かずに推測する。

そうやって、英語を英語の語順のままで、スラスラと波にのって理解できるようになると、楽しいですよ。

私が英語リーディングのコツを掴んだ時にやった勉強法まとめ

英語がスラスラと語順どおりに読めるようになるために私がやったことは、以下です。

1.自分にとって簡単な英語をたくさん読んだ(多読)

2.スラッシュリーディングで返り読みの癖から脱却した

3.知らない単語をまずは推測しながら読んだ

辞書を片手に、難しい英語をウンウン唸りながら読むだけでは、英語はスラスラ読めるようになりません。

自分のレベルに対して簡単なものを、スラッシュリーディングしながら、単語の意味を推測しながら読む練習を、今日からぜひ始めてみてください!

以上、お役に立ったら幸いです。

そんな英語速読のエッセンスを詰め込んだオリジナルのリーディング教材、作りました!よろしければ、ぜひチェックしてみてください。